李斯書法:李斯《嶧山碑》

秦李斯《嶧山碑》拓片

《嶧山碑》一般指嶧山刻石(秦代刻石)。

《嶧山刻石》是刊刻于秦代的一方摩崖石刻,,又稱“嶧山石刻”“嶧山碑”“嶧山銘”“繹山刻石”“繹山石刻”“繹山碑”“繹山銘”等,,分為兩部分,前半部分(“始皇詔”)刻于秦始皇二十八年(前219年),,后半部分(“二世詔”)刻于秦二世元年(前209年),,傳為李斯所書,屬小篆書法作品,,與《泰山刻石》《瑯琊刻石》《會稽刻石》合稱“秦四山刻石”,。刻石原在山東鄒縣嶧山書門,,毀于南北朝時期,,現(xiàn)有宋代摹刻碑存于西安碑林,元代摹刻碑存于鄒城博物館,。

《嶧山刻石》的前半部分刻144字,,贊揚秦始皇的正義戰(zhàn)爭和統(tǒng)一的中央集權(quán)制封建國家給百姓帶來的好處;后半部分刻79字,,記錄了李斯隨同秦二世出巡時上書請求在秦始皇所立刻石旁刻詔書的情況,。

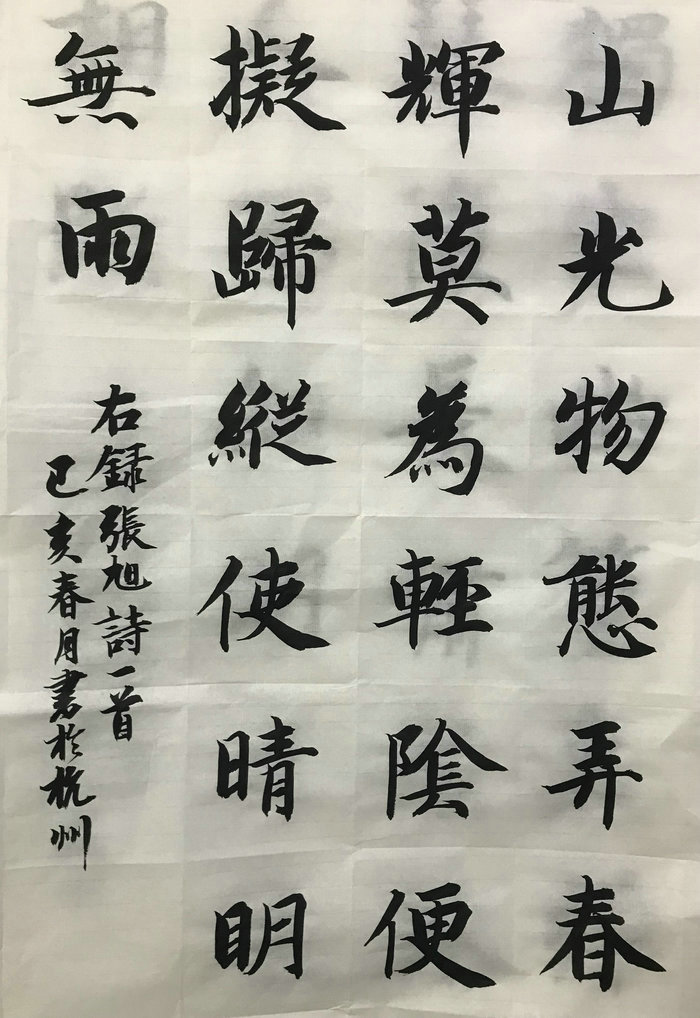

書法上,其用筆單純齊一,,藏鋒逆入,,圓起圓收,轉(zhuǎn)角處都呈弧形,,無外拓之筆,;結(jié)字對稱均衡,,又強調(diào)在對稱中求變化;章法秩序井然,,具有節(jié)奏韻律感,。

李斯(約前280年-前208年),,秦朝丞相,,著名的政治家、文學(xué)家和書法家,,協(xié)助秦始皇統(tǒng)一天下,。秦統(tǒng)一之后,參與制定了秦朝的法律和完善了秦朝的制度,,力排眾議主張實行郡縣制,、廢除分封制,提出并且主持了文字,、車軌,、貨幣、度量衡的統(tǒng)一,。秦始皇駕崩后與宦官趙高合謀立少子胡亥為二世皇帝,,后為趙高所忌,腰斬于市,。因其政治主張的實施對中國和世界產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響,,奠定了中國兩千多年政治制度的基本格局,被世人尊稱為“千古一相”,。

碑文

皇帝立國,,維初在昔,嗣世稱王

討伐亂逆,,威動四極,,武義直方

戎臣奉詔,經(jīng)時不久,,滅六暴強

廿有六年,,上薦高號,孝道顯明

既獻(xiàn)泰成,,乃降?;荩H巡遠(yuǎn)方

登于繹山①,,群臣從者,,咸思攸長

追念亂世,分土建邦,,以開爭理

功戰(zhàn)日作,,流血于野,,自泰古始

世無萬數(shù),陀及五帝,,莫能禁止

廼今皇帝,,壹家天下,兵不復(fù)起

災(zāi)害滅除,,黔首康定,,利澤長久

群臣誦略,刻此樂石,,以箸經(jīng)紀(jì)

注:①繹山:指嶧山,。

《嶧山碑》是秦始皇二十八年(公元前219年)東巡時所刻,是秦刻石中最早的一塊,,內(nèi)容是歌頌秦始皇統(tǒng)一天下,,廢分封,立郡縣的功績,。原石已不在,,相傳魏武帝曹操登山時令人推倒。現(xiàn)在的摹本比較有名的是“長安本”,。此為明拓宋鄭文寶摹刻長安本,。

嶧山又名東山,與泰山南北對峙,,孟子所稱“孔子登東山而小魯,,登泰山而小天下”的東山即指嶧山。原石已不在,,相傳魏武帝曹操登山時令人推倒?,F(xiàn)在的摹本比較有名的是“長安本”。宋太宗淳化四年(公元993年)鄭文寶根據(jù)五代南唐徐鉉的拓本重刻于長安,,碑陰有鄭文寶題記?,F(xiàn)存西安碑林。

其形式皆為四言韻文,,字跡橫平豎直,,布白整齊,筆畫挺勻剛健,,風(fēng)格端莊嚴(yán)謹(jǐn),,一絲不茍,字的結(jié)構(gòu)上緊下松,,垂腳拉長,,有居高臨下的儼然之態(tài),似乎讀者須仰視而觀,。在章法上行列整齊,,規(guī)矩和諧,,整齊化一、從容儼然,、強健有力的藝術(shù)風(fēng)范與當(dāng)時秦王朝的時代精神是相統(tǒng)一的,。這些刻文,對后世碑刻銘文書法都有一定的影響,。

《嶧山碑》線條圓潤流暢,。結(jié)果對稱均衡。形體清瘦修長,,風(fēng)格精致典雅,,可謂一派貴族風(fēng)范。加之該碑筆法嚴(yán)謹(jǐn),,端莊工穩(wěn),臨寫尤其能強化手腕“提”的功能,,增強“中鋒”意識,,因而不失為學(xué)書入門的最佳范本。